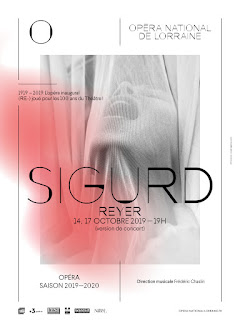

Pour fêter le centenaire de la construction de son théâtre actuel,

idéalement situé sur la place Stanislas à Nancy, l’Opéra de Lorraine a

eu la bonne idée de plonger dans ses archives pour remettre au goût du

jour le rare Sigurd (1884) d’Ernest Reyer (1823-1909).

Qui se souvenait en effet que le chef d’oeuvre du compositeur d’origine

marseillaise avait été donné en 1919 pour l’ouverture du nouveau

théâtre nancéien ? Cette initiative est à saluer, tant le retour de ce

grand opéra sur les scènes contemporaines reste timide, de Montpellier

en 1994 à Genève en 2013, à chaque fois en version de concert. On notera

que Frédéric Chaslin et Marie-Ange Todorovitch sont les seuls rescapés

des soirées données à Genève voilà six ans.

D’emblée, la fascination de Reyer pour Wagner

se fait sentir dans le choix du livret, adapté de la saga des

Nibelungen : pour autant, sa musique spectaculaire n’emprunte guère au

maître de Bayreuth, se tournant davantage vers les modèles Weber,

Berlioz ou Meyerbeer. La présence monumentale des choeurs et des

interventions en bloc homogène traduit ainsi les influences germaniques,

tandis que l’instrumentation manque de finesse, se basant

principalement sur l’opposition rigoureuse des pupitres de cordes, avec

une belle assise dans les graves et des bois piquants en ornementation.

La première partie guerrière tombe ainsi dans le pompiérisme avec les

mélodies faciles des nombreux passages aux cuivres, il est vrai aggravé

par la direction trop vive de Frédéric Chaslin, …aux

attaques franches et peu différenciées. Le chef français se rattrape par

la suite, dans les trois derniers actes, lorsque l’inspiration gagne en

richesse de climats, tout en restant prête à s’animer de la verticalité

des inévitables conflits. Malgré quelques parties de remplissage dans

les quelques 3h30 de musique ici proposées, Reyer donne à son ouvrage un

souffle épique peu commun, qui nécessite toutefois des interprètes à la

hauteur de l’événement.

|

| Catherine Hunold |

C’est précisément le cas avec le superbe

plateau entièrement francophone (à l’exception du rôle-titre) réuni

pour l’occasion : le ténor britannique Peter Wedd

(Sigurd) fait valoir une diction très satisfaisante, à l’instar d’un

Michael Spyres (entendu dans un rôle équivalent cet été pour Fervaal).

Les quelques passages en force, bien excusables tant le rôle multiplie

les difficultés, sont d’autant plus compréhensibles que Peter Wedd

multiplie les prises de risque, en un engagement dramatique constant. On

lui préfère toutefois le Gunter de Jean-Sébastien Bou, toujours impeccable dans l’éloquence et l’intelligence des phrasés. Des qualités également audibles chez Jérôme Boutillier (Hagen), avec quelques couleurs supplémentaires, mais aussi un manque de tessiture grave en certains endroits dans ce rôle.

Vivement applaudie, Catherine Hunold

(Brunehild) fait encore valoir toute sa sensibilité et ses nuances au

service d’une interprétation toujours incroyable de vérité dramatique,

bien au-delà des nécessités requises par une version de concert. On ne

dira jamais combien cette chanteuse aurait pu faire une carrière plus

éclatante encore si elle avait été dotée d’une projection plus affirmée,

notamment dans les accélérations. L’une des grandes révélations de la

soirée nous vient de la Hilda de Camille Schnoor, dont le velouté de l’émission et la puissance ravissent tout du long, en des phrasés toujours nobles. A l’inverse, Marie-Ange Todorovitch

(Uta) fait valoir son tempérament en une interprétation plus physique,

en phase avec son rôle de mère blessée, faisant oublier un léger vibrato

et une ligne parfois hachée par un sens des couleurs et des graves

toujours aussi mordants. On soulignera enfin les interventions

superlatives de Nicolas Cavallier et Eric Martin-Bonnet dans leurs courts rôles, tandis que les choeurs des Opéras de Lorraine et d’Angers Nantes se montrent très précis tout du long, surtout coté masculin.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire